女性いきいき大賞 第19回表彰団体紹介

受賞団体

最優秀賞(山口県知事賞)

グリーフサポートやまぐち

(地域づくり分野/防府市)

活動の動機

代表者が 2000 年に当時 4 歳の娘を飲酒運転事故により亡くし、当時は相談する処もなく、途方に暮れ、自身が困った経験から、交通事故被害者の相談等に関わり、2001年に自助グループを立ち上げた。さらに犯罪被害者支援センター退職を機に、「ピアサポートこはる」を設立。事件事故だけでなく、病気・いじめ・自死等の相談や支援が増えたことから、2015 年『グリーフサポートやまぐち』と名称変更。

活動の目的

大切な人・大切な何かを失った経験からくる様々な感情(グリーフ)を抱える大人や子どもが地域の中で孤立せずに集える安心・安全な「つどいの場」づくりと、人と人がつながり本来持っている力を取り戻せるよう応援すること、安心・安全な社会を作っていくことをめざす。

活動の内容

-

1.相談事業

悩みを抱えた人の電話や面談による相談を受け付け、なるべく早く相手に会うことを心がけている。 -

2.サポート事業

心理カウンセラー看護師等の専門家、当事者によるメンバーがこども、大人それぞれの話を聞きサポートを実施する。 -

3.広報啓発研修事業

講演会・シンポジウムの企画開催、昨年度は6回開催。県内外に講師派遣。 -

4.ネットワークづくり

子育て支援や子ども食堂、フードバンク等、様々な支援の場で困りごとやグリーフを抱える人たちに接してきた。「聞かせてくださいね」「何か困ってる?」という傾聴の機会を、様々な場所で持つことで、誰かもしくはどこかの団体と速やかにつなげていくことができている。 -

5.県外でのサポート

広島県・島根県でのグリーフサポート、つるが交通遺族の会(R6.7 月設立)、グリーフサポートひろしま(R6.9月設立)開設・運営支援を行っている。

これからめざしたいこと

私たちだけではなく様々な市民団体がグリーフの視点をもって、来られる人に関わってくれることで、より良いサポート、地域でのひとづくりにも繋がると考える。

また、県外にグリーフサポートが広がることで、どこに行っても同様の支援が受けられる環境も整う。

当団体を知ってもらって、次の一歩が踏み出せる人たちが一人でも増えることを願って活動していきたい。

優秀賞(朝日新聞社賞)

セレーノ四つ葉

(福祉分野/宇部市)

活動の動機

我が子に障害があると分かり育てていく上で、 健常児との違い、将来が見えない、悩みを言える人が周囲にいないなど不安を一人で抱え込む事が多い日々。

そんな中、私と同じような不安を抱えている保護者の方々、また温かいご支援をくださる方々との出会いや交流が心の支えになりました。

そんな心が安らぎ温まる出会いや交流を、障害児を育てる保護者や一人で悩んでいる保護者の方々につなげ、誰かの笑顔の源になればと思い仲間と活動を始めた。

活動の目的

セレーノはイタリア語で「晴れ晴れとした」という意味がある。ここに集うみんなの心が笑顔と共に晴れ晴れしますように。

私たちの活動がだれもが暮らしやすい温かいまちづくりの一助になることをめざしています。

活動の内容

-

1.バギー型車いす認知度アッププロジェクト

べビーカーなどと間違われやすいバギー型車いすを知ってもらい、周囲の理解と適正な福祉的配慮を受けることで親子の安心で安全な外出を目指す活動。 -

2.きょうだい児サポートの輪プロジェクト

きょうだい児の理解とつながりづくり。 -

3.着物で成人のお祝いをしようプロジェクト

障害の特性に合わせ補正した晴れ着で、お子さんの成長を家族や支援者と一緒に喜び合える式典を企画・実施し、前回も総勢100 名でお祝いをした。2025 年は第 4回目を開催。 -

4.地域に届け!障害者の生きがいづくりプロジェクト

就労活動になかなか付けない方や施設と協力し、生産や経済活動への関与を生きがいの一つにしていただけたらと、障がいのある人・会員・きょうだい児・支援者など多くの方々と連携し製品化、地域のバザーなどで販売。僅かではあるが、作品に関わった障害のある方や施設などに賃金や寄付として還元し喜んでいただけている。 -

5.その他の活動

勉強会・講習会の開催・地域貢献活動 等

これからめざしたいこと

障がいのある娘が私にくれたもの、それは多くの温かい人との出会い、そして娘と一緒に過ごしてきたからこそ経験できた優しい心と心の交流の数々でした。

娘に障害があると分かった日の絶望感…今では私に多くの学びや感動、幸せをもたらしてくれました。けれども障害児の育児は今後も多くの壁や困難を伴います。

それらを一人で悩むのではなく、仲間や支援者や有識者の方々と知恵や情報を共有しあい一緒に乗り越えていけたらと思います。

今後も多くの方々のお力をお借りしながら仲間の輪、支援の輪、笑顔の輪を広げていき、「障害児の育児」「障害児との交流がもたらすもの」などの私たちの経験を、不安や孤独を抱えている方のお役に立てる事ができたら嬉しいです。

そのような活動をめざすとともに、私たちの活動が「誰もが自分らしく笑顔で暮らせるまち」つくりの一助になれるよう仲間とともに活動を続けていきたいと思います。

優秀賞(yab山口朝日放送賞)

NPO 法人 親子ステーションあんころもち

(子育て分野/宇部市)

活動の目的

子どもから大人まで幅広い年代の人が心豊かになれる日々を送ることができるようサポートすることを目的としており『みんなが出会い つながり 支え合ったら子育てが楽しくなる』という思いを抱き、市内に住む親子を対象に異年齢の子どもたちが交流できる場や子育て中の保護者がリフレッシュできる場を提供している。

活動の内容

-

1.子育てサークル「おおきくなぁれ」を宇部市より委託を受け運営

火~土曜日、午前中、保護者と一緒に手遊びやふれあい遊びなどプログラムのある活動。

午後もしくは夕方まで、室内を開放しているので子どもたちは自由におもちゃで遊んだり保護者同士交流をしたりもできる。

また幼稚園、学校帰りの子どもたちでにぎわう。 -

2.充実した行事を計画、開催

・親子で参加できる「親子イベント」

・仲間づくりやリフレッシュに「ママイベント」

・夏休みなどに「小学生イベント」

・おまつり、運動会、クリスマス会、遠足など -

3.あひるの会(1 か月に1 回)

22 年前に保育士とママたちと一緒に発足。 発達に不安のある親子の情報交換や交流を目的に活動し、成長に合わせて長期的な情報支援を受けることができている。 -

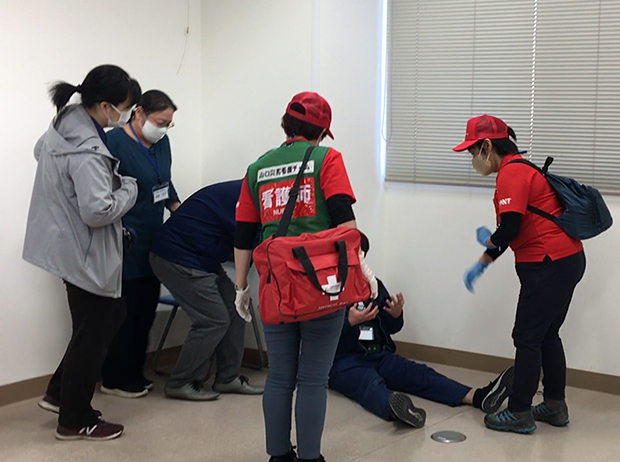

4.託児を設け、大人のためのスキルアップやリフレッシュにつながる講習会の開催

・救急講習会

・子育て中だからこそのお片付け

・親子で虫歯予防 等 -

5.他団体との連携

これからめざしたいこと

利用されたことがある方だけでなく、多くの方に知ってもらえる交流拠点となり、親子がいつでも帰ってこられるステーション(居場所)となるよう活動していきたい。

来たいと思ってもらえること、来てよかったなと思ってもらえること、そんな居場所づくりをめざしている。

子育ては楽しいと感じられるように、毎日の繰り返しの中で親子が一緒にいられる経験を積んでいける活動を続けていきたい。

優秀賞(山口新聞社賞)

一般社団法人 レベルフリー

(くらしづくり分野/山口市)

活動の目的

メンバーそれぞれが長年にわたり培ってきた知識とネットワークを生かし、地域に根差したまちづくりを通して、地域住民の安全安心・福祉健康・多様性の配慮・環境整備など、地域の問題解決のための活動を住民と一緒になって取り組むことを目的として活動している。

活動の内容

様々な問題にスピード感を持って対応するためにコアを小さくし機動力を高め、一方で連携は大きく、活動内容に合わせて専門チームやスタッフを幅広く募る。

-

○「やさしい避難所」事業

災害時にだれ一人取り残さないことを目的とする。避難所に行きたくてもいけない小さな声に寄り添い、地域全体で誰もが「助けて」と言える地域づくりを考える。 -

1.アレルギーを考えた避難所の炊き出し支援

災害時の炊き出しにアレルギーっ子が食べられる炊き出しメニューを考え、各地の防災訓練やイベントで啓発活動や指導を行っている。 -

2.外国人(技能実習生)と地域をつなぐ防災研修会

ベトナム人実習生と彼女たちが住んでいる地域住民を巻き込んで 3回にわたり、防災研修や訓練を行った。今まで交流のなかった地域と実習生に、顔の見える関係を構築できた。 -

3.ペット避難を考える研修会

災害時に大切なペットの命を守るために、飼育者自身が具体的な体験研修を通して意識と知識、備えを学ぶために開催。企業や大学、しつけの専門家とも連携し、車中泊のポイントやトレーニングを学び、実際にペットと一緒に自分の車で過ごす貴重な体験を行った。 -

○こども防災士育成事業(防府市)

災害の危険を予想し、主体的に安全な行動ができるようになり、他の人の安全にも気配りができる児童になることを目的に 3 日間の研修を行った。

これからめざしたいこと

当事者と支援者に地域を巻き込んで「やさしい避難所事業」を行っているが、まだまだ周知が足りない。

自治体での仕組みづくりにつなげるなど工夫が必要だと感じている。

また、現在は、防災×福祉、防災×教育など、防災を切り口に活動しているが、身近な人の様々な困ったに寄り添い、当事者を支援する団体でありたい。

コープやまぐち奨励賞

知的障害者女子バレーボール 「きららSoleil 山口」

(福祉分野/周南市)

活動の動機・目的

2011 年の全国障害者スポーツ大会「おいでませ山口大会」の開催県として、バレーボール競技の出場をめざし 2007年4月未経験者ばかりで設立の後、 経験者も交えて大会へ出場。

めざしていた山口大会終了後も、選手の「やりたい」「楽しい」の気持ちを大切に継続している。

大会出場のみでなく、バレーボール活動を通して、協調性・忍耐力や社会性を養い、心身の健康と自立をめざす。

活動の内容

2011 年、山口大会の際には、選手発掘のために県域でバレーボール教室等を開催したことで、経験者も含め 12名となった。

また、翌年 2012年には選手の保護者を中心にサポート倶楽部も設立され定期練習や大会出場の支援を受けている。

メンバーの入れ替えもあったが、チーム目標である全国大会への出場は、 6回達成しており、 2024 年まで 3年連続出場中。

-

1.定期練習会の実施

周南市大道理地区体育館を拠点に、毎週日曜日(9:30~15:30)に定期練習会を行っている。

選手は現在、周南市 2人、光市1人、山陽小野田市 1 人、下関市 1人、阿武町1 人と遠方からも保護者の送迎等で参加している。 -

2.地域活動への参加

周南市大道理で行われている「元気大道理ふるさとまつり」等への参加や体育館の清掃も自主的に行っている。 -

3.大会への参加

生活面でのサポートは、保護者の手助けによるところが多いが、全国大会等の出場により、保護者と離れた団体生活は自立につながる貴重な機会となっている。 -

4.その他(ボールを使わない活動)

夏にはバーベキュー、年末には納会(ピザ作り等)を大道理夢求の里を利用して実施。地域の方との交流も楽しんでいる。

これからめざしたいこと

学校や職場と家だけになりがちですが、県内の多くの方に私たちの活動を知って頂き、バレーボールを通じて「生活の質(QOL)」が高まる知的障害のある方が増えると嬉しい。

知的障害のある方に日頃と違う生活や異なる場所の機会を設け、それぞれの障害(個性)にあった指導を行うことで、本人の意欲を引き出し自立の一歩を目指したい。

また県内各地でバレーボール教室等を開催し、活動の周知と多くのメンバーを募っていきたい。

指導者、練習相手(大学生・高校生・ママさん)も絶賛募集中。

更には「めざせ全国大会優勝!」

コープやまぐち奨励賞

特定非営利活動法人 光けんじのがっこう

(子育て分野/光市)

活動の動機

「子どもたちが生き生きと希望のもてる社会をつくりたい」メディアによる膨大な情報の氾濫が、子どもの心身の著しい破壊を引き起こし、子どもが犠牲となる痛ましい事件、子ども自身が引き起こす様々な事故や事件も低年齢化している。

幸福で希望ある未来をつくり出していくことが急務であると考え、乳幼児を持つ親たちを中心に設立。

自然の中で、五感をフルに使う遊びや体験、芸術的な体験や学びを通して、乳幼児期、学童期の大切な時期に豊かな心、聴く力、社会性等を育む。

活動の内容

-

1.子育てサークル「虹の子サークル」

未就園児を持つ親子を対象に毎週火曜日に開催。

散歩や童歌、畑作りや川遊びなど自然の中でゆったりと遊び、健康な体や感覚器を育む。

子育ての悩みや体験を語り合い、子育て講座等で学んでいる。30年以上続く活動。 -

2.シュタイナー幼稚園「おひさま園」

シュタイナー教育の理念に基づき、子どもの成長にそった教育を実践。

家庭の延長のような温かい雰囲気の中で、一人ひとりの個性を大切に育む。

生活のリズムを大切にし、たくさん遊ぶことで感覚器を育み人間として生きていく土台を育てる。 -

3.土曜の学校「フリーダム」

小学 1~6 年生を対象に毎週土曜日に開催。音楽、水彩、演劇等芸術授業、自然農お米作りや自然観察、自然体験活動など地域の専門家や講師より本物を学び、教師と親が共に子どもの教育活動を行っている。 光、下松、周南、柳井市などあちこちから参加者がある。 -

4.地域活動交流

・地域への周知を図るため「光けんじのがっこう祭」を毎年実施

・地域の子どもたちも参加する「山のかくれ家づくり」

・松原保育園の保護者や地域住民と一緒に「山と海の会」

これからめざしたいこと

子どもたち一人ひとりが、困難に出会っても自分らしく生き、乗り越えていけるよう、自然の中で遊び、体験できる場を強化していく。

また、子どもたちが安心し、心豊かに自分らしく生きていける社会を広げていきたい。

光けんじのがっこうが、高齢者をはじめ地域の人たちが立ち寄り、異年齢同士で集える場所になってほしい。

また、段階を踏んで大人になっていく子どもたちの心と体が調和して育っていくようサポートをしていきたい。

コープやまぐち奨励賞・学生の部

kikkake

(地域づくり分野/山口市)

活動の動機

仕事をやめ、子どもと一緒に子育て支援施設に通っているときに、手持無沙汰でかぎ針編みを始めた。

無心で行え、子育て中のセラピー効果もあり、周りのママたちとの交流になった。

編み物いいな、手作り楽しいなと思ったことがきっかけ。

活動の目的

仕事、家庭など忙しい女性。まだまだ生き生きと活躍したいと考えていても普段の生活から新しいことを始めることは少し勇気がいる。

学びの機会があれば、やってみよう!というきっかけになり、それがいつか報酬や生きがいといった新しい価値につながるかもしれない。

学びを通じて仲間、生きがい、報酬など新しい価値の“きっかけ”を応援していく団体となりたい。

活動の内容

-

1.手作りを楽しむきっかけ「あみちく」

月に 1回、ハンドメイドの「縁」でつながる憩いの場を提供 -

2.親子で楽しめる「あみちくマルシェ」を運営

・出店料価格を抑え、ハンドメイド商品の販売を応援する場を提供

・子どもに販売で稼ぐ機会を提供する「キッズフリマ」

・ハンドメイドワークショップを開催し、ハンドメイドチャレンジのきっかけの場を提供

・地元市民団体、企業が出店することで、活動を多くの人が知るきっかけとなり、協働につながる。 -

3.スマホやパソコンを学ぶ「ネットゆるまなび」を運営

「使い方がわからない」「もっと便利に使いたい」という人に向けて、学生ボランティアと一緒に開催。

視覚障害者向けスマホ講座も併せて開催している。 -

4.「働くきっかけ応援セミナー」運営

「正職員になりたい」「病気で退職したが、また働きたい」「在宅ワークって?」など、背景は様々だが、女性が働くときに直面する問題について考える機会をつくり、女性の労働意欲を高め、社会全体で女性の活躍を推進していく気運の醸成を図ることを目的として行っている。

これからめざしたいこと

頑張っている市民団体同士の横のつながりを密にして、一緒に考え、協働し、互いに盛り立てていけるといいなと考えている。

kikkake がそのつなぎ役を担えると嬉しい。また、働く応援セミナーでは、子育て等で離職した若いママたちのこれからの働き方の提案をして応援していきたい。

コープやまぐち奨励賞・学生の部

やまぐち食べちゃる隊

(地域づくり分野/山口県立大学)

活動の目的

山口県の食料自給率向上を目標に掲げ、山口県立大学内だけでなく、地元の農家や企業などと連携しながら、山口県産食材の魅力を伝える活動を行っている。

これからも多くの方に山口県産食材の魅力を伝えていきたい。

活動の内容

-

1.地産地消フェア

大学内の学生食堂で、年に 2回夏と冬に行う。

県産食材を用いたメニューを考案し、食堂委託業者に調理を依頼し格安でランチを提供する。

美東ゴボウ×(株)シマヤの味噌で「ぶちうまい!ちゃるとん汁」、上関のびわを使った「びわソースヨーグルト」など。 -

2.スイーツ開発

上関町のブラッドオレンジを使って 3種類のスイーツを考案し、カフェレストランが作成を行いイベントにて販売。 -

3.やまぐち良品プレイス共同企画

山口付属小学校3 年生の考えた徳佐リンゴスイーツ(リンゴクレープ、りんごういろう、もちもちだんごなど)のアイデアをもとに、食べちゃる隊が実際に作って、商店街でお披露目と試食会を開催。

※やまぐち良品プレイス:「やまぐち」ならではの魅力(地元産品、食材、サービス等)を発信するスペース -

4.「やまぐち好きっちゃ弁当」販売

新山口駅で定期的に開催されるイベント「あぐまる山口」で、食べちゃる隊が考案したお弁当を販売。 -

5.その他の活動

山口県から依頼されたスマートミールの基準を満たしたお弁当への改善を店舗に提案。

数種類のメニュー、栄養価を考えながら健康づくりに役立つ栄養バランスのとれた食事作りに取り組む。

これからめざしたいこと

近年、行政や企業、地域の方々など学外でのかかわりが増えてきている。企業との商品開発など、わからないことや戸惑うことも多く、大変なこともあるが、勉強になることのほうが多く貴重な体験をさせてもらっている。

先輩方の思いと活動を引き継ぎながら、山口県食材の魅力を多くの人に伝え、広げていきたい。

コープやまぐち組合員賞

子育てリンク周防大島

(子育て分野/周防大島町)

活動の動機・目的

地域の方は親切で、自然が豊か。周防大島の子育て環境はすばらしい。

でも…「島に小児科が無いけどどうしてる?」「習い事は?」「大自然すぎて遊ばせるのに躊躇しちゃって…」などなど、島ならではの子育ての大変さに気づいた移住ママが発起人となり、「きっと周防大島の子育てをもっと楽しくできるはず!」という思いで、 2021年から子育てリンク周防大島をスタート。

活動の内容

-

1.島の子育てに関する情報発信

島の公園情報や、医療情報、子育て支援体験記など、島ならではの子育て情報を発信。

移住者も多く、縁もゆかりもない土地の子育てで孤独感を持つパパママも多く、このブログから子育ての輪が広がることを願っている。

子育てリンク周防大島 -

2.子ども服のリユースイベント開催

子育て世代の交流の場の一つとして、子ども服のリユースイベント「くるくるお下がり広場」を年に 2回春と秋に開催。

島外のファンも多く、50人以上の親子でにぎわう。 -

3.いっしょにあそぼうの会

梅雨時期や、夏の暑い日など屋外で遊ぶことができないときは、体育館でボール遊びやかけっこ、体幹を鍛える運動など親子で楽しむ。 -

4.親子アート会

島では習い事も限られているため、地域の人に講師になっていただき親子で参加する。 なかなか友達と会えない島っこの遊び場として、ママたちの交流の場としてたくさんの人が参加する。

・「土であそぼ!」陶芸の粘土で作品作り

・「海のいきものをかいてみよう~手を使って描くフィンガーペインティング~」

・「海の贈り物で作品作り」

・ゆるくはじめる 親子ヨガの日~自分の癖を知ろう~

これからめざしたいこと

周防大島に住んでいる人たちの満足度を高め、自分たちがやってみたいことや楽しいことの実現。

同時に、子育ての悩みをお母さん同士で聞き合い、相談しあえる環境づくりを広げていきたい。

また、周防大島町以外の人たちにも島の魅力を発信していき、いずれは移住者の呼び込みに一役買いたい。

よくあるご質問

よくあるご質問

選考委員長講評

梅光学院学院長・梅光学院大学学長

樋口 紀子

「女性いきいき大賞」は今回で19回目を迎えました。 今回の応募団体は20団体で、応募数としてはあまり多くはなかったですが、 長きにわたって活動を続けてこられた団体、再応募団体、新規の団体等バラエティにとんでいました。時代にあわせた活動が受賞につながっています。受賞団体は一般8団体、学生の部は1 団体でした。

1次選考では15団体にしぼり、2次選考で優秀賞4団体を、その中から最優秀賞を選びました。評価基準は活動の継続性、地域への広がりやその影響力、独自性、今後の可能性等です。

最優秀賞は厳正な審査の結果、「グリーフサポートやまぐち」(地域づくり分野/防府市) が選ばれました。

様々な喪失感を抱える人々に寄り添う活動が評価されたからです。奨励賞の4団体も今後の活躍が期待されるということで選ばれました。

最優秀賞「グリーフサポートやまぐち」

(地域づくり分野/防府市)

病気、事故、事件、自死などにより、大切な人を失った体験からくる悲しみや苦しさ、怒り、無気力感等、さまざまな感情(グリーフ)を抱える人々に寄り添い、支える活動が評価されました。特に、この団体は第12回女性いきいき大賞の優秀団体ですが、7年間でゆるぎない基盤を築き、様々な団体と関わりを持つことで支援の輪が広がっていること、県内にとどまらず、 県外とのつながりもあり、広く活動していることも評価の対象となっています。

優秀賞(朝日新聞社賞) 「セレーノ四つ葉(肢体不自由・障がい児者/親と仲間の集う会)」

(福祉分野/宇部市)

第16回女性いきいき大賞の奨励賞団体です。障がい児者を育てる親が孤立しないように勉強会や交流会を開いて共に助け合うところから始まった団体ですが、前回と比較すると活動が広がっている点、同じ年齢の障がい児者たちや兄弟児が共に頑張ってきたことが評価されました。また、アートに対する芸術性も感じられました。

優秀賞(yab山口朝日放送賞)「NPO 法人親子ステーションあんころもち」

(子育て分野/宇部市)

28年の長きにわたる子育て支援活動の実績や、活動の規模の大きさ、実施日数の多さが評価されました。また、その活動が行政から高く評価され、委託事業として行われるまでに至った点も認められました。 その活動内容が多岐に亘っていることも注目すべき点です。この貴重な活動を今後も長く続けてほしいという願いも込めて受賞という運びになりました。

優秀賞(山口新聞社賞)「一般社団法人レベルフリー」

(くらしづくり分野/山口市)

防災は今の時代、誰しもが考えなければならない共通課題です。この団体は何か災害があった時にどう対応するかをアレルギー、外国人、ペット同伴等、あらゆる人を想定した避難所の在り方について住民と一緒になって取り組んできました。それが日常の横のつながりをも生み出します。 これからの活動にも大いに期待し、将来性という点でも評価されました。